什么是客家建筑

有很多人不知道什么是客家建筑,也不知道客家建筑分布在哪里,其實客家建筑是我國居民自己建造房屋裝修時智慧的一種體現,有著獨特的魅力,主要分布在福建,廣東,江西等地,客家建筑一般來說造型豐富多樣,多姿多彩。受中國傳統思想的影響,客家建筑也和中國其他地區的建筑一樣,十分注重分水,采光等因素,所以一般都會風水比較好的地方,然后坐北朝南。

客家建筑風格介紹

四合院中軸線的圓形平面布局。客家建筑一個比較大的特點就是一般都是以中軸線對稱的建筑布局形式而建造的。

巧妙的利用自然環境,建筑與環境融為一體。客家建筑并沒有想著去征服自然環境,然是盡量去迎合,適應自然環境,這樣也使得客家建筑在通風,采光,排水,防災等方面有著較好的效果。與環境相外十分和諧。客家建筑多以低層為主。客家建筑一般都是1--3層左右,不會出現很高的樓層,一方面與當時的建筑技術有關,另一方面也與建筑材料有關,建筑材料主要為木材和石料,其建筑屋頂一般都是大的坡屋頂,這樣也是便于排水。

客家建筑對外具有封閉性。雖然客家建筑在內部都是相會聯通的,但是對外卻是很封閉的,這與當時的安全保衛有關系,很多地方都沒有門與外界聯系,都只是留出了開槍的窗口。

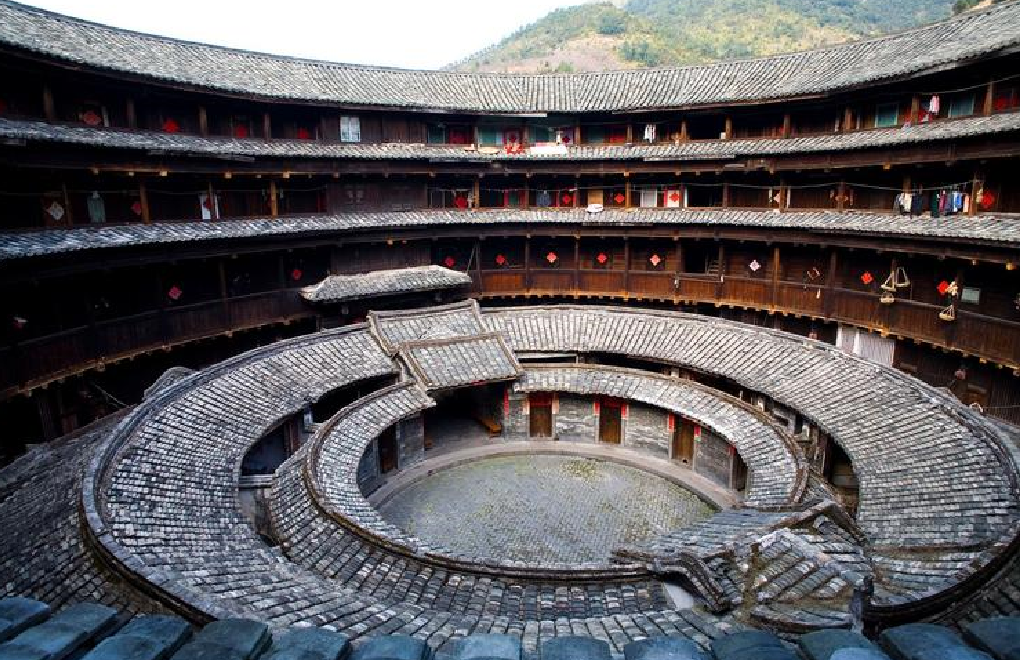

土樓是以土作墻而建造起來的集體建筑,呈圓形、半圓形、方形、四角形、五角形、交椅形、畚箕形等,各具特色,其中以圓形的最引人注目,當地人稱之為圓樓或圓寨。十樓屬干集體性建筑,其最大的特點在于其造型大,無論從遠外還是走到跟前,十樓都以其龐大的單體式建筑令人震驚,其體積之大,堪稱民居之最。在我們參觀的十樓中最普通的圓樓,其直徑大約為50余米三、四層樓的高度,共有百余間住房,可住三、四十戶人家,可容納二三百人。而大型圓樓直徑可達七八米,高五六層,內有四五百間住房,可住七八百人。從十樓這種民居建筑方式體現了客家人聚族而居的民俗風情。

客家土樓結構有許多種類型,其中一種是內部有上、中、下三堂沿中心軸線縱深排列的三堂制,在這樣的十樓內,一般下堂為出入口,放在最前邊中堂居于中心,是家族聚會,迎賓待客的地方:上堂居于最里邊,是供奉祖先牌位的地方。除了結構上的獨特外,十樓內部窗臺、門廊、檐魚等也極盡華麗精巧,實大中國民居建筑中的奇葩。客家十樓主要有3種典型,就是五鳳樓,方樓,圓寨。從整體看,以三堂屋為中心的五鳳樓含有明確的主次卑意識,可以肯定,它是漢族文化發源地的黃河中游域古老院落式布局的延續發展,在其群體組合中,只有軸線末端的上堂屋(主廳)采用了堅厚的夯士承重墻。

方樓的布局同五鳳樓相近,但其堅厚土墻從上堂屋擴大到整體外圍,十分明顯的是,防御性大大加強。圓寨,僅就名稱而言,已表現出2大特性,一方面,在圓形建筑物中,三堂屋已經隱藏,尊卑主次嚴重削弱;另一方面,寨就是堡壘,它的防御功能上升到首位,儼然成為極有效的準軍事工程。客家土樓建筑具有充分的經濟性,良好的堅固性,奇妙的物理性,突出的防御性,獨特的藝術性等多種優越性。

客家民居的美學思想:

1.喜歡圓形,象征團圓,實為喜歡圍合。外圓內方的人格特征。

2.既美且真,少虛幻。

3.和其他中國民居一樣,人對房屋注入的情感是超乎其他物件的。

客家民居有哪些特點

客家土樓(民居),也稱福建圓樓,是中華文明的一顆璀璨的明珠,是世界上獨一無二的神話般的山村民居建筑,是中國古建筑的一朵奇葩,它以歷史悠久、風格獨特、規模宏大、結構精巧等特點獨立于世界民居建筑藝術之林。土樓民居以種姓聚族而群居特點和它的建造特色都與客家人的歷史密切相關。

客家人每到一處,本姓本家人總要聚居在一起。加之客家人居住的大多是偏僻的山區或深山密林之中,當時不但建筑材料缺乏,豺狼虎豹、盜賊嘈雜,加上懼怕當地人的襲擾,客家人便營造“抵御性”的城堡式建筑住宅。這樣也就形成了客家民居獨特的建筑形式——土樓。土樓主要分布在福建省的龍巖、漳州等地區。

土樓是以土作墻而建造起來的集體建筑,呈圓形、半圓形、方形、四角形、五角形、交椅形、畚箕形等,各具特色。土樓最早時是方形,有宮殿式、府第式、體態不一,不但奇特,而且富于神秘感,堅實牢固。樓中堆積糧食、飼養牲畜;有水井,若需御敵,只需將大門一關,幾名青壯年守護大門,土樓則像堅強的大堡壘,婦孺老幼盡可高枕無憂。由于方形土樓具有方向性、四角較陰暗,通風采光有別,所以客家人又設計出通風采光良好的,既無開頭又無結尾的圓樓土樓。在現存的土樓中,以圓形的最引人注目,當地人稱之為圓樓或圓寨。

土樓屬于集體性建筑,其最大的特點在于其造型大,無論從遠處還是走到跟前,土樓都以其龐大的單體式建筑令人震驚,其體積之大,堪稱民居之最。在我們參觀的土樓中最普通的圓樓,其直徑大約為50余米,三、四層樓的高度,共有百余間住房,可住三、四十戶人家,可容納二三百人。而大型圓樓直徑可達七八十米,高五六層,內有四五百間住房,可住七八百人。從土樓這種民居建筑方式體現了客家人聚族而居的民俗風情。

客家圍樓是如何行形成的?

我認為圍屋的存在,與南北朝時期北方的塢堡就有一些關系,戰亂的時候,其實南北都是一樣的,都會想辦法來保護自己,很多漢人南下,也有一些人沒有離開,他們就修筑了高墻深院,豎起層層的樓閣,打造了一個堅固的堡壘,這也被稱為是塢堡。客家的圍樓也等于是南方的一種塢堡,不過由于地勢的問題,這里的圍樓很少會起高層,與北方的風格截然不同。

對于當時的客家人來說,建筑圍樓是更加經濟實惠的,他們生活的地方,這些土質材料非常豐富,建筑房屋就不用太過擔心,就地取材,利用精妙的手法,讓建筑保持著長久的堅固性,更有趣的是,一旦原本的圍屋壽命要到了,由于是黃土打造的,經常是直接就毀掉,然后屋子的這些墻十都能直接放到地里用作肥料,剩下的木材石頭還可以用來繼續修建新的屋子,這種循環利用的方法,也是很多地方建筑不具備的特點,不過現在這樣的用法就少了。

隨著現代高層建筑越來越普遍,客家的圍屋建筑會受到明顯的沖擊,可能后面這樣的建筑會越來越少,畢竟生活方式有了很大的變化,客家人即便再保留自己的生活習慣,也不太可能像之前那樣,一直與外界隔絕來往。

這種老舊的圍樓,實用性肯定是無法與現代建筑相比的,況且土地資源越來越稀缺,對干圍屋的影響也會更大一些,不過客家圍屋除了實用性方面,在藝術方面的特點是很多現代建筑無法相比的,它在修建的時候,利用坡度與南北中軸的關系,將中心的宗祠與廳堂這些房間的設置搭配得相

當合理,從空中俯視的話,看到這些圍屋都是很有藝術感的。

這也反映了古代人們出色的建造技術,圍屋是中國古建筑里面的活化石,它保留了眾多古典建筑的風格特點,它也是結合了南北建筑理念誕生的產物,客家人在南下的過程中,也大量吸收了南方建筑的特點,他們也漸漸適應了這里的生活,因此圍屋也是在不斷發展,他也變得更加適應南方特殊的氣候。

現在圍屋在南方的分部范圍還是比較廣的,有看不少代表性的建筑,地方政府也非常重視對于圍屋的保護,南方環境下,造就了獨特的宗族觀念,這是客家發展的一大助力,相對來說,這種宗族群居的習慣,南方依日很盛行,即便現代社會的發展開始影響到人們生活的方方面面,很多原始的東西也沒有徹底消失,只不過是換了種方式繼續留在人們的身邊。

花萼樓特點:

用鵝卵石堆砌,用黃粘土碓舂實,有近400年歷史的典型土樓。

聞名遐邇的花萼樓位于梅州市大埔縣聯豐村,可謂是一個真正的老樓。它始建于明朝萬歷年間,距今已經有近400年的歷史,被列為省級文物保護單位。

這個土木結構的圓形建筑,是真正的土樓。用大小鵝卵石堆砌而成,用黃粘土碓舂實橫墻。內面共有三環,三環連成一體,內環為一層30個房間,二環為二層60間,外環為三層120間,共有210個房間之多。

設計之精巧、結構之獨特的花萼樓,是目前廣東土圍樓中規模最大、設計最精美、保存最完整的民居古建筑之一,也是是世界民居建筑的一大奇觀。